Ressources - Tchikidan

Présentation

Tckikidan est une des suites dogoriennes composées par Etienne Perruchon (1958-2019) pour chœur d’enfants.

Dogora est un pays imaginaire d’Europe centrale. Dans la légende, on raconte que Tchikidan était le nom d'une grande fête annuelle où les enfants avaient tous les droits. Ces sept jours de liesse étaient rythmés, comme toujours chez les Dogoriens, par des chants et très souvent par la danse !

Un spectacle musical à découvrir en famille.

Etienne Perruchon, le compositeur

La maîtrise de Bretagne

Les collégien·nes de l'école maîtrisienne sont en classes à horaires aménagés. Ils ont une pratique quotidienne du chant choral, réunissant ainsi tous les niveaux de la 6e à la 3e. Les élèves y abordent un répertoire riche et varié allant de la musique ancienne à la musique d’aujourd’hui, en passant par la musique traditionnelle, du monde, la chanson et le jazz.

Le programme

Tchikidan – Etienne Perruchon

- T’cham kiel

- Bratcho

- Djeskania

- Kadjou

- Kolchäni

- Tchakatoumia

- Biöchki

- Dioukani

- Chänoukia

- Vôlki

- Tchouka

- Kien Téra

- Djia

Tchikidan, note de programme

« Tckikidan » est une des suites dogoriennes composées par Etienne Perruchon (1958-2019) pour chœur d’enfants.

Dogora est un pays imaginaire d’Europe centrale. Dans la légende, on raconte que Tchikidan était le nom d'une grande fête annuelle où les enfants avaient tous les droits. Ces sept jours de liesse étaient rythmés, comme toujours chez les Dogoriens, par des chants et très souvent par la danse.

Les enfants et leurs droits… vaste sujet !

En s’emparant de cette partition, Maud Hamon-Loisance, directrice artistique et pédagogique de la maîtrise de Bretagne, a souhaité questionner le rapport de domination entre adultes et enfants dans notre société française, et interpeler les adultes sur la manière dont nous permettons aux enfants de se construire grâce à un cadre ferme et sécurisant mais aussi dans une relation de confiance et de respect mutuel.

Comme le dit Marion Cuerq[1], « il n’y a pas les adultes méchants et violents d’un côté et les adultes gentils et bienveillants de l’autre, il y a un système de société qui a fait de la domination adulte une norme ». Et finalement ces questions de domination irriguent ensuite de manière plus large l’organisation de notre société et se retrouvent dans d’autres combats, ceux pour l’égalité hommes-femmes, pour la protection de l’environnement ou dans les luttes de classes par exemple.

Comme l’écrit la Fondation pour l’enfance dans son plaidoyer d’octobre 2022 pour une éducation sans violence[2], « La Violence Éducative Ordinaire est la partie non reconnue de la violence faite aux enfants. Elle est considérée comme légitime car exercée dans un but éducatif. (…) Ce terme recouvre toute forme de violence, qu’elle soit physique (ensemble des châtiments corporels : gifles, fessés, pincements, coups, morsures mais aussi l’insatisfaction de ses besoins physiologiques), psychologique (chantage, le déni des émotions de l’enfant, les moqueries, l’humiliation…) ou verbale (hurlements, injures, moqueries, condescendance…).

Encore trop souvent banalisées, elles sont pourtant interdites par la loi de 2019 (2019-721 du 10 juillet 2019) qui indique « que l'autorité parentale s'exerce sans violences » »

Les découvertes de ces 15 dernières années dans le domaine des neurosciences affectives et sociales et sur le développement du cerveau des jeunes enfants viennent nous éclairer sur les conditions nécessaires à l’épanouissement des enfants.

Comme l’écrit à nouveau la Fondation pour l’enfance dans ce même plaidoyer[3], « la Convention internationale des Droits de l’Enfant de 1989 a fait de l’enfant un être jouissant de droits, dont l’intérêt supérieur doit prévaloir en toutes circonstances. Partant de ces fondements juridiques, la France a identifié des besoins dits fondamentaux et prioritaires de l’enfant, impliquant des impératifs éducatifs pour les adultes qui exercent une autorité parentale. (…)

Permettre aux parents de mieux comprendre le développement et les réactions d’un enfant constitue un puissant moteur. Pourtant, « aujourd’hui encore, certain parents et professionnels confondent éducation positive et éducation laxiste. En 2022, la Fondation pour l’Enfance, a réalisé une enquête sur l’ancrage des Violences Éducatives Ordinaires dans la société française. Menée par l’IFOP auprès 1 314 parents d’enfants de 0 à 10 ans, les chiffres relevés sont préoccupants : près de 8 parents sur 10 déclarent avoir recours à une VEO, qu’elle soit physique ou morale, bien que 63% d’entre eux connaissent la loi de 2019 les interdisant. Les parents ayant déclaré avoir le plus usé de violences éducatives ont eux-mêmes subi des actes de violence physique/morale durant leur enfance (73% et 57%).

Les violences psychologiques demeurent davantage pratiquées : 55% des parents interrogés « crient très fort » après leur enfant, 46% font du chantage par la privation (dessert, écran, bonbon, doudou) ou par la promesse d’une contrepartie à 42%. (…) L’enquête révèle que la connaissance au sujet des violences éducatives demeure assez floue. Sur 15 actions associées à des VEO, les parents en identifient en moyenne 9, soit près d’un tiers qui ne sont pas reconnues comme telles. Parmi elles, les menaces, chantages et privations, ou le fait d’enfermer l’enfant dans une pièce quelques instants, ne semblent pas être des violences pour 50% des parents interrogés. (…) La grande difficulté des parents, en demande d'accompagnement donc, est de savoir comment poser des limites, assurer une certaine discipline sans recourir à ces violences »[4]

Interpeler sans faire culpabiliser ni moraliser, donner envie de construire autrement !…

Et si on imaginait ce peuple dogorien, créé par le compositeur Etienne Perruchon, comme ayant traversé ces questionnements et ces révolutions sociétales ? Si c’étaient les enfants eux-mêmes qui avaient voulu se faire entendre ? Si, comme les peuples baltes lors de la révolution chantante[5] de 1989, ils s’étaient dressés de manière pacifique pour leur liberté ? Si, comme les suédois, ils avaient fait changer le regard sur l’enfance pour faire progresser la société toute entière ?

C’est un peu cette histoire que cherche à raconter le « Tchikidan » de la Maîtrise de Bretagne : sous forme de spectacle dans le spectacle, la célébration d’une révolution pacifique menée 50 ans auparavant par les enfants dogoriens pour être reconnus comme ayant droit à la confiance, au respect et à la considération de leur parole.

Quelques ressources supplémentaires :

- https://www.fondation-enfance.org/

- Documentaire « Réinventer l’enfance » réalisé par Eve Simonet (le texte utilisé à la fin du spectacle est tiré de ce documentaire) sur la plateforme https://on-suzane.shop/fr/

- « Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau » Catherine Gueguen

- Collectif enfantiste, collectif d'activistes contre les violences faites aux enfants et ados : https://collectifenfantiste.fr/

[1] Une enfance en nORd, éditions Marabout

[2]https://www.fondation-enfance.org/wp-content/uploads/2022/12/Pour-une-education-sans-violences-Plaidoyer-Fondation-pour-lEnfance.pdf

[4] Idem

[5]https://singingrevolution.com/

Un texte proposé par Maud Hamon-Loisance, directrice musicale du chœur de la Maîtrise de Bretagne.

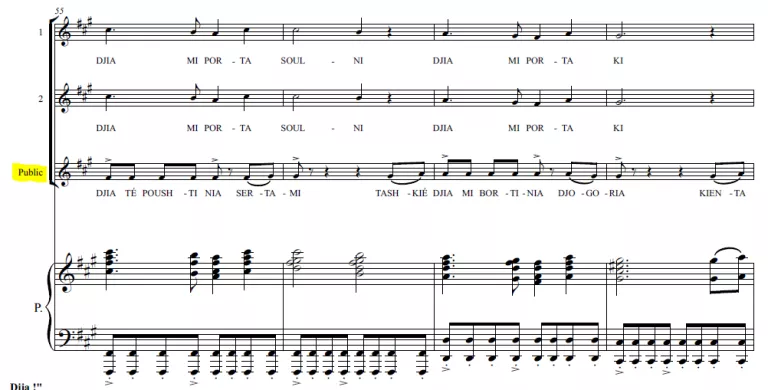

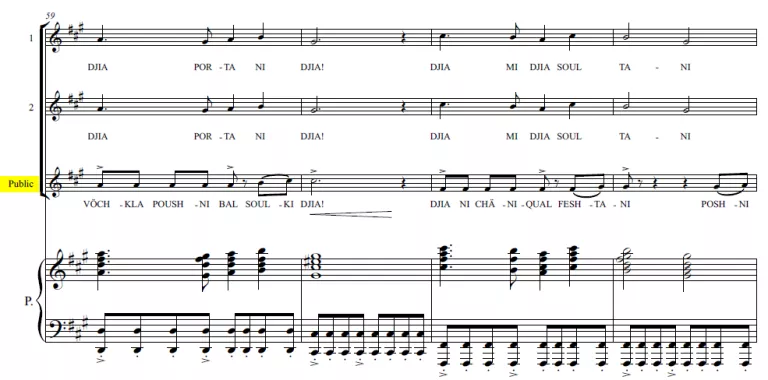

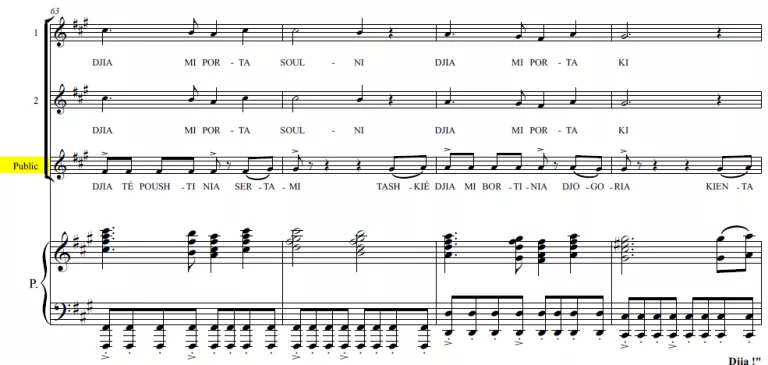

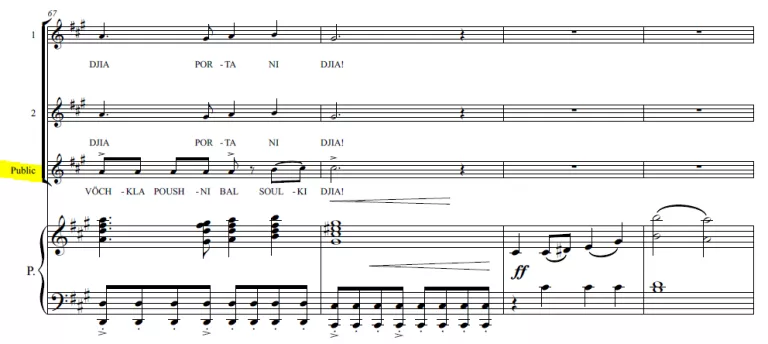

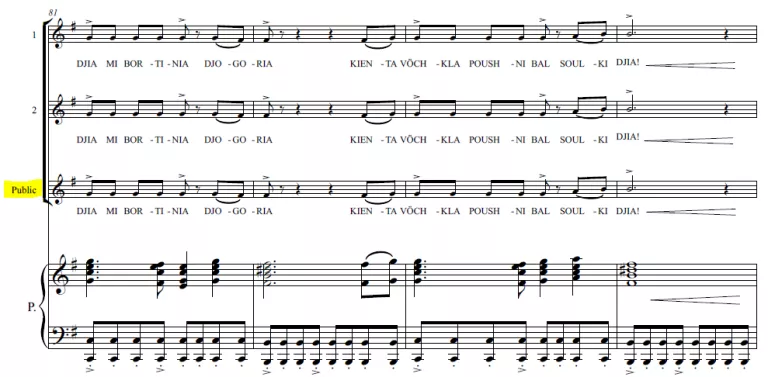

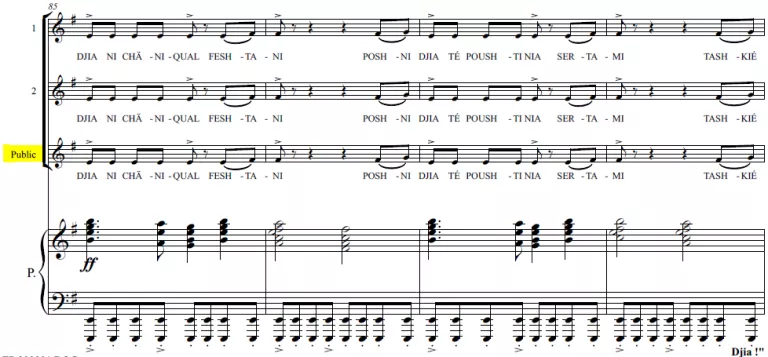

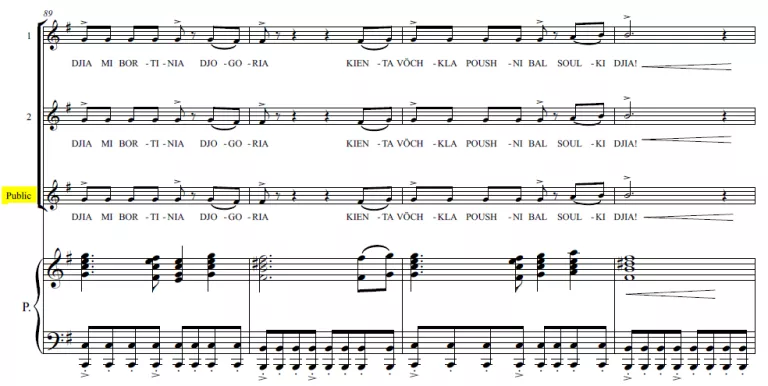

Invitation à chanter

A la fin du concert, pour le dernier morceau, le public est invité à chanter avec les choristes.

Le texte :

Djani chäniqual feshtani poshni djia té poushti nia sertami

Tashkié djia mi bortinia djogoria kienta vöchklava poushni bal soulki djia !

Vous retrouverez ci-dessous trois enregistrements vous permettant de l'écoute et la répétition de ces phrases ainsi les parties précises (à partir de la page 78 du pdf fourni ci-dessous de la partition piano-chant)